Les 8 étapes de la méiose - Le schéma

Construction du schéma

Voici des astuces pouvant aider à la réalisation des huit schémas résumant le processus de la méiose, nécessaires pour le baccalauréat.

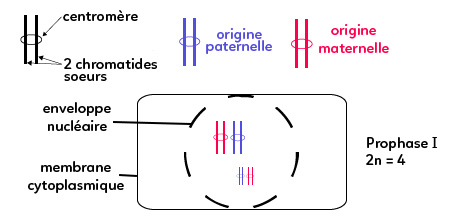

Prophase I

Les chromosomes s’individualisent, l’ADN se compacte en chromosomes. L’enveloppe nucléaire apparaît. On a alors des paires de chromosomes, d’homologues ou bivalents qui s’appareillent. Chaque chromosome comprend deux chromatides rigoureusement identiques étant donné que cette étape est précédée d’une duplication d’ADN.

Arbitrairement, on prend deux paires de tailles différentes. On utilise deux couleurs : rouge pour les chromosomes d’origine maternelle et bleue pour les chromosomes d’origine paternelle. Ne pas oublier de le noter sur la légende, ainsi que l’emplacement du centromère, l’enveloppe nucléaire et la membrane cytoplasmique.

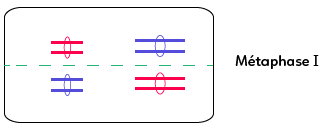

Métaphase I

Au milieu de la cellule se place une plaque équatoriale, séparant les chromosomes homologues alignés en deux. On peut mettre les deux chromosomes bleus du même côté ou non (pas d’importance) mais il faut garder une cohérence sur la suite des schémas. C’est le fondement du brassage interchromosomique.

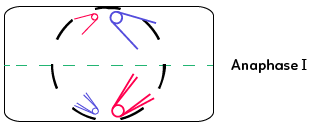

Anaphase I

Il y a migration ou ascension polaire des chromosomes.

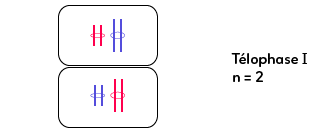

Télophase I

On a deux cellules filles qui n’ont plus des paires de chromosomes homologues mais seulement un chromosome.

Ces deux cellules filles sont en n=2.

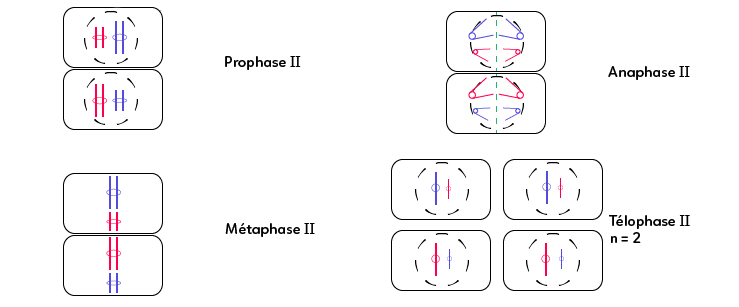

À la fin de ce cycle, on recommence avec une prophase II, où l’enveloppe nucléaire ré-apparaît dans les deux cellules filles.

En métaphase II, il y a alignement des centromères sur la plaque équatoriale.

En anaphase II, il y a une disjonction des chromatides et une ascension polaire.

À la fin de cette méiose, en télophase II, on obtient quatre cellules filles qui contiennent chacune un grand et un petit chromosome à une chromatide et la formule chromosomique est la même qu’en télophase I : n = 2, étant donné que l’on a deux chromosomes au total.

Résoudre rapidement un exercice de génétique

L’énoncé ci-dessous est celui d’un exercice fréquent au baccalauréat. C’est un exercice de type 2.1, « Pratique du raisonnement scientifique », dans lequel il faut rapidement valider ou invalider une hypothèse : la couleur du pelage chez les souris est gouvernée par un gène, dont il y aurait deux allèles.

Dans ce type d’exercice, il y a toujours deux croisements. Le croisement numéro 1 permet de comprendre rapidement où mène l’exercice, tandis que le croisement 2 présente les résultats qui valideront ou non l’hypothèse.

.png?1532687469550)

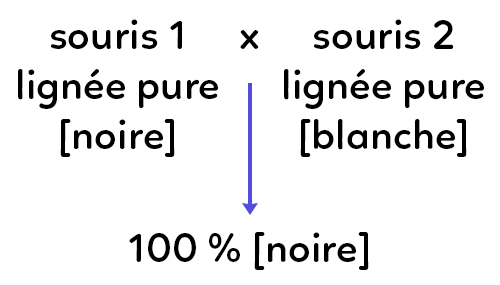

Le croisement 1 représente toujours le croisement de deux lignées pures, c’est-à-dire homozygotes pour un des deux allèles. Ici, une souris de lignée pure de couleur noire, de phénotype [noire] (le phénotype est toujours noté entre crochets) aura donc deux fois le même allèle qui gouverne la couleur noire, tandis qu’une souris de lignée pure de phénotype [blanche] aura deux fois le même allèle gouvernant la couleur blanche.

D’après l’énoncé, le croisement de ces deux individus donne 100 % d’individus de couleur noire. Cette information est essentielle, puisqu’elle permet de déduire que le phénotype [noire] l’emporte sur le phénotype [blanche] ou encore que l’allèle responsable de la couleur noire, notons le « N », est dominant sur l’allèle responsable de la couleur blanche, notons le « n », qui est donc récessif.

Il faut alors être capable de représenter ce croisement comme dans le schéma ci-dessous.

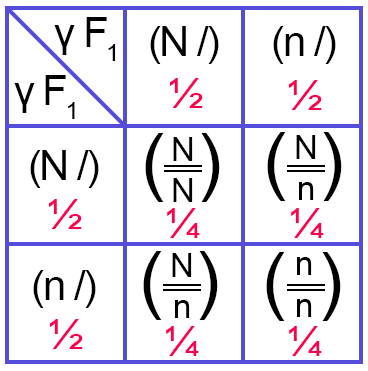

Le croisement 2 est plus difficile à comprendre. Il consiste à faire se reproduire des souris de génération F1, c’est-à-dire issues de l’hybridation de S1 et S2. L’objectif alors est de savoir réaliser un tableau de croisement, aussi appelé échiquier de croisement.

Dans cet échiquier de croisement, « γ » signifie « gamète ». Le premier individu F1 possède les deux allèles N et n, il produit soit des gamètes N, soit des gamètes n, et ce en quantité équivalente. La probabilité d’avoir le gamète N est donc de ½, de même pour avoir un gamète n. L’autre individu, de sexe opposé, est également de génération F1, il crée donc également des gamètes N ou n en quantité équivalente. Les quatre cases restantes représentent la descendance de F1, elles représentent le croisement. Comme chacun des gamètes peut être produit avec une probabilité ½, chaque descendant diploïde peut être obtenu avec une probabilité de ½ x ½ = ¼. Attention, écrire ces probabilités est obligatoire et est évalué.

A ce stade, il faut revenir au premier croisement. On sait que n est récessif devant N. Cela signifie que dans notre échiquier de croisement, les individus avec deux allèles N seront noirs, ainsi que ceux possédant l’allèle N et l’allèle n. Seuls les individus homozygotes pour n seront blancs. ¾ des individus seront noirs, et ¼ sera blanc.

Ces résultats ne coïncident pas avec les résultats donnés dans l’énoncé pour le croisement 2. Attention, ce n’est pas qu’il y a un problème avec l’énoncé ! C’est qu’il faut en déduire que l’hypothèse initiale n’est pas correcte. La couleur du pelage n’est pas déterminée par un seul couple d’allèles, mais par plusieurs gènes.